रावण ने नैतिकता की अवहेलना की और उसका पराभव हुआ, यह भी मानस में देखने को मिलता है। माता पिता देवतुल्य होते हैं। उनका इच्छाओं को शिरोधार्य करने की नैतिकता प्रत्येक में हो तो हरेक का जीवन सुखमय होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पुत्र भी है, और पिता भी। राम इस नैतिक आदर्श के प्रतीक हैं।

नैतिकता क्या है? देश, काल, परिस्थिति समाज के सार्वजनिक आचरण के अनुरूप नैतिकता के मूल्य, उसकी सीमाएं स्थापित होती हैं। नैतिकता एक परम्परा है। नैतिकता सापेक्ष है। गांवों और शहरों की संस्कृति में नैतिक मूल्यों में अंतर है। पूरब के देशों और पाश्चात्य देशों के नैतिक मूल्यों में अंतर है। इतिहास और वर्तमान के नैतिक मूल्यों में भी शनै: शनै: नैतिक मूल्य बदल चुके हैं। परिवर्तन मानवीय प्रकृति है। समय के साथ-साथ पीढ़ी दर पीढ़ी, सभ्यता का बदलाव, राजनैतिक सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन, होता ही है। अत: नैतिकता की परिभाषा में बदलाव सहज, स्वाभाविक है।

साथ-साथ एक ही स्थान पर रह रहे विभिन्न धर्मावलंबियों की नैतिक सोच में भी परिवर्तन होता है। वे नैतिक मूल्य जो समाज के बहुसंख्यक वर्ग के लिए अनुकरणीय हों, ग्राह्य हों, उदाहरण स्वरूप रखे जा सकें, वे नैतिक आदर्श कहे जा सकते हैं। ऐसे आदर्श, अपेक्षाकृत स्थायी, शाश्वत, और स्थापित मान्यता के प्रतिमान स्वरूप होते हैं। ऐसे आदर्श किसी भी समाज में स्वभावगत रूप से अपनाये जाते हैं, और सहज स्वीकार्य होते हैं।

उदाहरण स्वरूप बुजुर्गों का सम्मान, माता पिता की आज्ञा का पालन, बच्चों को प्यार, महिलाओं का सम्मान, गुरू की इज्जत करना, भाई को स्नेह करना, मित्र का आदर, शरण में आये हुये व्यक्ति की रक्षा करना, गरीबों की सहायता, पतितों का उद्वार, अनैतिक, अमर्यादित आचरण करने वाले को कठोर दण्ड देना, राजनैतिक मयार्दा का पालन, लोकतांत्रिक भावना का अनुपालन, सच की प्रतिष्ठा, आदि ऐसी नैतिकता है जिसे कोई भी सभ्यता अपनाना चाहेगी।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना की थी, तब भारतीय समाज विदेशी आक्र ांताओं के दबाव में एवं अशिक्षा, रूढ़ियों एवं कुरीतियों के चलते नैतिक रूप से छिन्न हो रहा था, अत: गोस्वामी जी ने धर्म एवं लोकभाषा का सहारा लेकर हमारे नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में एक बहुत बड़े समाज सुधारक की भूमिका का निर्वहन किया। उन्होंने राम कथा को इस दृष्टि से अभिव्यक्त किया।

कोई एक पुस्तक किस सीमा तक समाज के नैतिक मूल्यों को प्रभावित कर सकती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण राम चरित मानस है। जब सूरीनाम, मारीशस आदि देशों में भारतीय मजदूर विस्थापित हुये तो उनके साथ मानस भी गई और यह मानस में वर्णित नैतिक आदर्शों का ही प्रभाव है कि उन देशों की वर्तमान पीढ़ियां आज भी भारतीय संस्कृति से साम्य रखती हैं। राम कथा के नैतिक आदर्शों का अनुकरण ही उन्हें भारत के निकट बनाये हुये है।

मानस कथा के समय में न तो कोई लिखित कानून थे, न कोई वकील थे न कोई आयोग थे। राजा ही न्यायाधीश की भूमिका निभाता था। सेना ही पुलिस और सरकारी वकील की भूमिका में कार्य करती थी। त्वरित साक्ष्य ही न्याय प्रक्रि या का हिस्सा थे अर्थात नैसर्गिक न्याय होता था। इसका सीधा अर्थ है कि आम आदमी के नैतिक मूल्य उच्च स्तरीय थे। अपराधी स्वयं को, स्वयं ही दोषी मानता था। उसे आत्मग्लानि होती थी। सच तो यह है कि शाश्वत नैतिकता मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। हम इस गुण को आरोपित सामाजिक स्थितियों के अनुरूप बढ़ाने या घटाने पर विवश हो जाते हैं। आज एक सामान्य आरोप है कि नई पीढ़ी के नैतिक मूल्यों का हृास हुआ है।

नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है पर मैं मानता हूं कि हम सब में आज भी नैतिक भावना विद्यमान है और वह सदैव रहेगी क्योंकि वह नैसर्गिक गुण है। क्या हम बिना किसी दबाव के प्रतिदिन ईश्वरीय प्रार्थना करते हैं या नहीं? हो सकता है यह प्रार्थना व्यक्तिगत भौतिक सुखों की कामना के साथ हो, या वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से सर्वे सन्तु निरामया: की प्रार्थना हो, पर यह हमारी नैतिक प्रबलता ही है, कि हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वरीय शक्ति के सम्मुख हम नतमस्तक होते हैं, मतलब हममें नैतिकता के बीज विद्यमान हैं, और उन्हें पुष्पित पल्लवित किया जा सकता है।

जो नास्तिक हैं वे भी, जब कोई गैर कानूनी कार्य करते हैं, तो क्षण भर को ही सही पर यदि कानून तोड़ने से पहले या बाद में उन्हें यह अहसास होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो स्पष्ट है कि उनमें नैतिकता के बीज विद्यमान है। समाज की आरोपित व्यवस्था के चलते हमारे अंदर अंतर्निहित नैतिकता मर रही है। अत: आज आवश्यकता है कि ऐसा राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण बनाया जावे कि आम आदमी अनैतिक कार्य करने से बच सके। जो नैतिकता का पालन करे, वह उपहास का पात्र न बने। जो सेलिब्रिटिज हैं, वे नैतिक आदर्श बनें। मानस का प्रारंभ ही गोस्वामी जी ने विनय वत होकर वंदना यहां तक कि खल वन्दना से किया है।

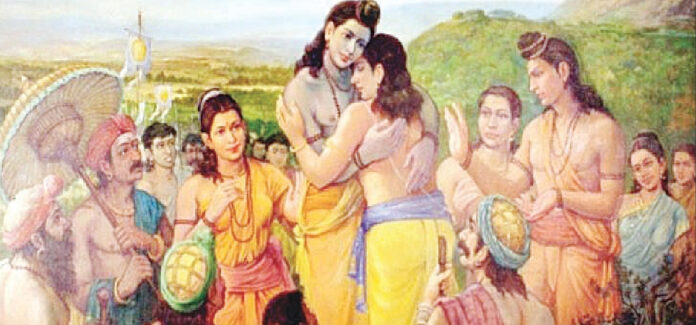

विनय भाव नैतिकता का बीजमंत्र है। राजा दशरथ, श्रीराम, राजा जनक, राज संभाले हुए भरत जी द्वारा राजगुरुओं का सम्मान किया जाना, विद्वानों के आदेशों का पालन उनकी सलाह को व्यवस्था के संचालन में महत्व दिए जाने के नैतिक आदर्शों के उदाहरण हैं। आज के राज नेताओं की उच्छृंखलता के सर्वथा विपरीत अनुकरणीय उदाहरण हैं। रावण ने इस नैतिकता की अवहेलना की और उसका पराभव हुआ, यह भी मानस में देखने को मिलता है। माता पिता देवतुल्य होते हैं। उनका इच्छाओं को शिरोधार्य करने की नैतिकता प्रत्येक में हो तो हरेक का जीवन सुखमय होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पुत्र भी है, और पिता भी। राम इस नैतिक आदर्श के प्रतीक हैं।

पत्नी पति की अनुगामिनी हो। यह आदर्श भगवती सीता, उर्मिला के चरित्रों में प्रतिपादित होता है। भाई भाई में विषय विशेष पर मतभेद होना स्वाभाविक है, राम लक्ष्मण में भी अनेक प्रसंगों में मतभेद हुए, जैसे समुद्र के सम्मुख याचना करना लक्ष्मण को बिल्कुल पसंद नहीं था पर लक्ष्मण का सेवा भाव, मयार्दा सदैव विजित हुई और आदर्श भ्रातृ प्रेम का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। भरत ने तो त्याग और भ्रातृ प्रेम का अनोखा उदाहरण समाज के सम्मुख रखा है। मानस का प्रत्येक प्रसंग ही ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है और मानस का अवगाहन ही हमें इन आदर्शों का अनिर्वचनीय आनन्द व अनुकरण की प्रेरणा, दे सकता है। नैतिकता किसी शिक्षा की मोहताज नहीं है। वह स्फुरण का सामाजिक वातावरण चाहती है जो आज समय की आवश्यकता है।

विवेक रंजन श्रीवास्तव